| |

| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |

P |

| |

P |

Se dit Papa. Signifie : (se hisse au port ou au mouillage) tout le monde à bord, nous prenons la mer ! |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Pacte à quatre |

Encore une invective de notre cher capitaine Haddock :

Le "pacte à quatre" (officiellement "Pacte d’Entente et de Collaboration") fut initié par Mussolini et signé, le 7 juin 1933, par Edouard Daladier, président du Conseil (Premier Ministre pour les jeunes) pour la France, (1) avec l'Allemagne (2), l'Italie (3) et le Royaume-Uni (et de 4), afin de favoriser l'intégration de l'Allemagne, encore considérée comme l'agresseur vaincu de 1914-1918, au sein de la SDN (Société des Nations, qui deviendra l'ONU après la seconde guerre mondiale). L'idée de Daladier était qu'une Allemagne laissée à elle-même redeviendrait dangereuse, et qu'il valait mieux l'intégrer le plus possible dans la diplomatie mondiale.

Je suis un peu surpris qu'Hergé utilise "pacte à quatre" comme invective, car l'intention sous-jacente du traité parait bonne. Mais il parait que l'enfer est pavé de bonnes intentions...

Daladier fut également signataire, en tant que président du conseil, des tristement célèbres accords de Münich en 1938. Devenu, 5 ans après le "pacte à quatre", opposé à la poursuite des négociations avec Hitler, il ne signera ces accords qu'à contrecœur, poussé par la Grande-Bretagne de Neville Chamberlain sans qui une guerre contre l'Allemagne était impossible, les anglais contrôlant alors nos approvisionnements en pétrole. Au retour de Munich, Daladier est persuadé qu'il va se faire huer pour avoir cédé à Hitler, les accords de Munich abandonnant aux nazis une partie de la Tchécoslovaquie (que la France s'était engagée par traité à protéger) sans presque rien obtenir en échange sinon de très vagues promesses de paix. Au contraire, à sa descente d'avion, Daladier est vivement acclamé, à sa grande surprise, pour avoir sauvé la paix. Il se serait exclamé, selon Alexis Leger qui le suivait : « Ah les cons ! S'ils savaient ! ».

Edouard Daladier fut un des grands politiciens français de gauche de la première moitié du 20e siècle. Il commença sa carrière en 1911 (élu maire de Carpentras à 27 ans) et la termina député en 1958. Il fut 14 fois ministre ou président du conseil de 1925 à 1940. Il est décédé le 10 octobre 1970. |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Paille d'étrave |

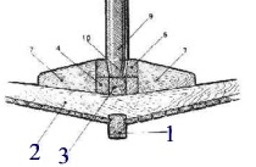

Une paille d'étrave est une tige métallique qui traverse de part en part la tête de l'étrave en dépassant de chaque côté. La paille d'étrave empêche un noeud de cabestan fait sur le "nez" de glisser vers le haut et de se défaire, par exemple.

|

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Palan |

Manoeuvre composée d'une ou de plusieurs poulies et d'un cordage passant à travers celles-ci pour démultiplier l'effort. Dans le cordage, on distingue le dormant, fixé à la poulie et le garant (ou courant) sur lequel on exerce la traction.

On distingue selon le nombre de poulies :

- le palan simple : deux poulies simples à un seul brin

- le palan double : poulies doubles en 3 ou 4 brins

- le palan triple : poulies triples en 4 et 5 brins, etc.

|

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Palanquée |

Ensemble de marchandises chargées dans une élingue ou dans un filet pour être embarquées ou débarquées par une grue ou un palan. |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

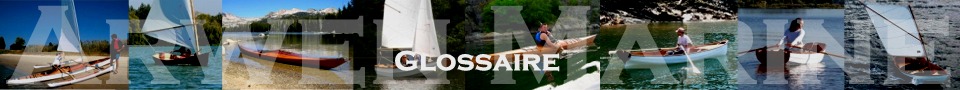

Palanquin |

Petit palan (non, je n'invente pas !) Plus précisément, c'est le petit palan de bout de vergue servant à relever le bas des voiles, pendant qu'on y prenait des ris, pour que la voile ne soit pas raide. Palanquin de ris (Gruss 1952). Pour prendre un ris, on commence par peser les palanquins pour rapprocher de la vergue les extrémités des filières de ris, que l'on amarre solidement sur la vergue par une empointure (Galopin, Lang. mar., 1925, p.69).

Siège ou litière porté à bras d'hommes, parfois à dos de chameau ou d'éléphant, en usage dans les pays orientaux. Se faire porter dans un palanquin, en palanquin.C'était aussi une chose fort pittoresque que les nombreux palanquins de femmes, appareils singuliers, figurant un lit surmonté d'une tente et posé en travers sur le dos d'un chameau (Nerval, Voy. Orient, t.1, 1851, p.219).

- Extrémité de la vergue

- Voile, angle supérieur tribord

- Balancine de vergue et écoute de la voile supérieure (en chaîne)

- Filière sur laquelle la voile est transfilée

- Bras servant à orienter la vergue

- Marchepied

- Extension du marchepied à l'empointure

- Collier en fer du bout-dehors de bonnette

- Palanquin de ris.

|

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Panne |

1. Mettre en panne : Stopper un navire sans néanmoins le mouiller ni l'amarrer. Pour un voilier, on masque (faire prendre à contre) une partie de la voilure. Sur un petit voilier, on masque le génois, alors que la grand-voile continue à porter, et on bloque la barre dessous en grand. Le bateau est alors appuyé par la voilure et reste raisonnablement immobile et confortable.

2. Fausse panne : Un voilier se trouve sur la fausse panne quand, au vent arrière, on abat de sorte que le vent vient du côté où se trouve la grand-voile. C'est une situation dangereuse car la grand-voile risque d'empanner à tout instant. Soit on se décide à empanner, soit on loffe pour se remettre plein vent arrière.

Sur notre image, le bateau de tête est sur la fausse panne, alors que le poursuivant vient d'empanner et part au lof avant d'avoir passé son tangon de spi au vent. |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Passavant |

Comme leur nom l'indique, les passavants permettent de passer vers l'avant du bateau en contournant un rouf ou un cockpit. |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Pataras |

Initialement hauban supplémentaire mobile pour soulager des haubans fixes. Aujourd'hui le pataras désigne l'étai fixe qui tient le mât sur l'arrière. Il peut être double.

Sur notre image, ce ketch navigue sous génois et artimon, et l'absence de sa grand-voile ferlée sur la bôme nous laisse voir ses deux pataras, que l'on observe en oblique entre la tête du grand mât et leur cadène au pont, de part et d'autre du mât d'artimon. On aperçoit également le maroquin reliant la tête du mât d'artimon à celle du grand mât. Le maroquin permet de tenir le mât d'artimon sur l'avant.

Je n'ai pas réussi à trouver l'étymologie de ce mot. Dans la région de Nîmes, il signifie "gros dégoûtant" : faire un travail de pataras, c'est bâcler le travail. Il y a aussi un féminin : patarasse ! |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Pavillon |

Vous trouverez en haut de chaque page de ce glossaire le pavillon de la lettre correspondante, la façon dont on l'appelle et sa signification sémaphorique. Ci-dessous, bonus gratuit : les 3 combinaisons gagnantes :

En même temps, avec une simple VHF... |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

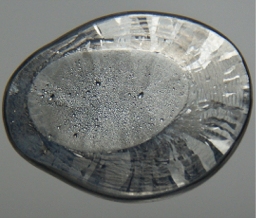

Pavois |

Partie du bordé qui dépasse au dessus du pont, fixée sur les jambettes.

Le pavois était un grand bouclier de forme ovale ou quadrangulaire, porté par les fantassins et plus particulièrement les arbalétriers, au Moyen Âge. On voit apparaître cette arme défensive au XIVe siècle. À cette époque, l'arbalète avait une bonne portée de tir, mais était très longue à bander ; une minute au moins était nécessaire à un arbalétrier habile pour mettre la corde dans l'encoche et décocher le carreau. Pendant ce temps, il restait exposé aux traits de l'ennemi. Un grand pavois qui pût couvrir le corps tout entier s'avérait donc nécessaire.

En termes de marine, le pavois est la couverture par l'extérieur des bastingages des navires de guerre. Ils étaient à l'origine recouverts de bandes de tissus de couleur les jours de sollenité. On parlait alors de pavoiser. Aujourd'hui le pavois est la partie de la muraille qui dépasse du pont. Le nom est resté comme synonyme de bastingage. |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Pêche-promenade |

Dans les années 1960, un nouveau type de bateau était apparu : le "pêche-promenade". Le nom était mal choisi mais l'utilisation visée pour ce type de bateau correspondait à un vrai besoin : un petit bateau pour sortir poser un casier ou un filet, tirer une ligne de traine ou tout simplement faire un petit tour à la voile ou aller pique-niquer dans les iles. Ces bateaux étaient équipés d'un moteur auxiliaire afin d'être pratiques pour la pêche et sécuriser ceux qui ne s'y entendaient pas trop à la voile. |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Pêcheur, Noeud de |

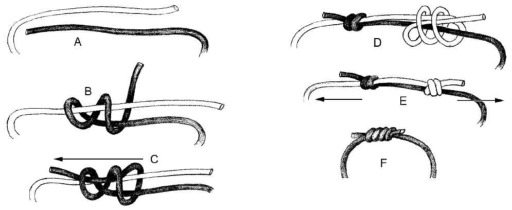

Il y a en fait plusieurs noeuds de pêcheur. Celui qui figure sur notre image ci-contre est celui qui sert à relier bout à bout 2 filins différents ou les 2 extrémités du même filin, pour faire une poignée de portage de kayak, par exemple.

Ci-dessous, encore plus fort : le double noeud de pêcheur !

|

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Perfide |

Voir Albion. |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Péronnelle |

Encore une invective de notre cher capitaine Haddock :

Une péronnelle est une femme sotte et bavarde. Là, on reste un peu sur sa faim, Hergé nous a habitués à mieux... |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Phare carré |

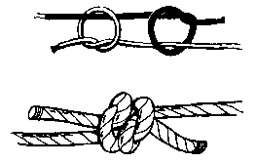

Sur un navire à voiles carrées, le phare désigne l'ensemble d'un mât et de son gréement (espars, voiles, manoeuvres, etc.)

Le phare carré est la forme la plus aboutie de la voile commerciale : c'est le gréement des grand voiliers de la fin du 19e et du début du 20e siècle, avant que la motorisation diesel ou vapeur ne rende la voile obsolète.

Attendez un peu, la voile revient... En effet, le renchérissement actuel des carburants fossiles est une bonne nouvelle pour la voile au long cours, qui ne tardera pas à redevenir compétitive !

D'ailleurs, le gréement à phare carré vient d'être sérieusement dépoussiéré sur le méga-yacht "Maltese Falcon" (photo ci-dessous.) Maltese Falcon utilise des solutions technologiques de pointe. Les 3 mâts profilés sont non haubanés et tournent pour orienter les vergues qui sont fixes sur les mâts et courbées selon un rayon de 12° pour optimiser l'aérodynamisme de chacun des phares. Les voiles se ferlent par enroulement vertical à l'intérieur des mâts. Elles sont établies sur les rails qui tiennent aussi bien la ralingue de fond (bord bas) que la tétière (bord haut) de la voile. Tous les réglages de voilure sont commandés électriquement ou par hydraulique avec pilotage par informatique à partir de la passerelle.

|

| 1 : Grand-voile |

| 2 : Grand hunier fixe |

| 3 : Grand hunier |

| 4 : Grand perroquet fixe |

| 5 : Grand perroquet volant |

| 6 : Cacatois |

| 7 : Contre-cacatois |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Phlébotome |

Encore une invective du capitaine Haddock.

Genre d'insectes diptères nématocères pouvant transmettre à l'homme par piqûre certaines maladies infectieuses. En raccourci c'est une sorte de petit moustique. Sa piqure transmet la Leichmaniose, maladie concernant principalement le chien en Europe, mais également l'homme dans les régions tropicales.

Le nom vient de l'instrument utilisé autrefois pour pratiquer la saignée veineuse. Synonyme flammette, lancette. Vient du latin phlebotomus «lancette», emprunté au grec φλεβοτόμος adj. «qui coupe les veines» .

Une fois encore, Hergé va fouiller dans l'encyclopédie pour nous intriguer avec un mot rarement employé et qui roule bien sur la langue. |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Phoque |

Voir Foc |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Pic (à) |

Position presque verticale de la chaîne ou de l'aussière de mouillage juste avant de déraper. |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Pied |

Mesure impériale (on dit "impérial" par référence à l'empire colonial britannique) équivalent à 0.3048 mètre. Le pied français, en usage jusqu'à la Révolution de 1789, était plus grand, môssieur ! Il faisait en effet 0.325 métre. Normal qu'à cette époque on n'utilise pas les pieds des anglais...

Par contre le pied français comprenait 12 pouces, comme l'impérial. Le pouce impérial mesure 0.0254 mètre, et je vous laisse calculer la valeur métrique du vieux pouce français (0.02707 m, c'est mon jour de bonté.)

Voir "Impérial" pour de plus amples informations sur les mesures anglo-saxones. |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Pied de mât |

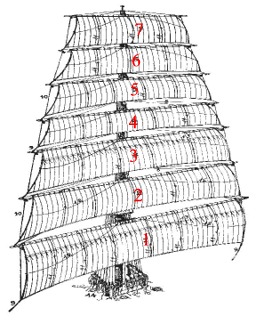

Le pied de mât est la pièce qui tient le bas du mât au fond de la coque ou sur le pont (dans ce cas, c'est une épontille qui reprend la compression et la transfère à la quille et au reste de la structure.) Si le pied de mât est au fond de la coque, il est associé à un étambrai au niveau du pont ou du banc de mât. |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Pied de Pilote |

Profondeur dont on augmente le tirant-d'eau du bateau pour se donner une marge de sécurité. Les vagues notamment peuvent causer des surprises : il y une raison à l'appellation de "creux"... |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Plain (Au plain) |

Selon le "Dictionnaire de la mer" de Jean Merrien, le plain ou plein est la partie de la côte comprise entre le zéro des cartes et la laisse de plus haute mer, aussi appellé "estran".

Se mettre au plain c'est s'échouer à la côte. Pas bien. |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Planer |

Quand le bateau dépasse sa vitesse critique, il se cabre et déjauge : il monte sur sa vague d'étrave. La carène n'est plus totalement soumise à la poussée d'Archimède, elle ne flotte plus mais s’appuie sur l’eau comme un ski sur la neige.

Planer dépense beaucoup moins d’énergie que naviguer à haute vitesse sans planer car la carène déplace beaucoup moins d'eau qu'en deça de sa vitesse critique. L'essentiel de la puissance est dispersée en frottement et en génération de vague d'étrave, il n'y a plus de vague de trainée. A l’avant du bateau, l'eau est repoussée en surface vers l'avant et les côtés, ce qui crée la surpression qui porte le bateau.

Pour pouvoir planer, une coque doit être la plus plate possible. La puissance du gréement ou du moteur doit permettre le déjaugeage du bateau et son maintien à la vitesse de planing. Le dessin de la carène doit donner suffisamment de stabilité dynamique pour porter la toile nécessaire.

Quelques vidéos de planing de mes archives, glanées sur le web:

Planing, Planing, et Planing (si vous êtes au bureau, pensez à couper le son pour la dernière !)

NB : Ne pas confondre planing et planning, autre exercice très délicat... |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Plastique |

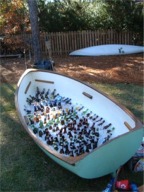

Il ne faut pas rejeter aveuglément les coques en "plastique"... elles se révèlent parfois très utiles ! Cliquez sur l'image pour vous en convaincre... |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Plat (noeud) |

Le noeud plat est l'un des noeuds les plus utiles, avec ou sans "ganse" (boucle), car il tient bien et se défait assez facilement. |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Plat-Bord |

Pièce qui ceinture le pont et sert de butée aux lames de celui-ci. Sur un canot, c'est la pièce qui couvre le haut du bordé.

"Si le plat-bord parait considérablement ouvert à la couture, ou s'il semble disjoint de la préceinte, il faut examiner avec le plus grand soin les extrémités des barrots, la gouttière et la serre; ces dernières, surtout là où il y a des abouts."

Dixon Kemp, Yacht and Boat Sailing, 1896

|

|

|

| |

Retour |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Plomb |

La densité (ou masse volumique) du plomb est de 11.35, ce qui signifie qu'il occupe 11.35 fois moins de volume que l'eau pour le même poids. C'est ce qui explique que les lests de bateau soient souvent faits en plomb, de préférence à la fonte (qui a une masse volumique autour de 7). En effet, il y a un second facteur : le coût. En décembre 2012, le plomb en vrac coûte 1.05 €/kg, alors que le platine, dont la densité est près du double (21.45), et qui serait donc nettement préférable, coûterait 31 000 €/kg... L'or serait bien aussi, à 19.3... et 38 000 €/kg tout de même !

L'autre intérêt du plomb est que son point de fusion est bas : 327,46 °C, ce qui fait qu'il est facile de le fondre pour le couler dans un moule afin d'obtenir un lest de la forme souhaitée. |

|

|

| |

Retour |

|

|

|

| Suite de la lettre P (Pointe à Puzzle) |

|

| |

|

|

|

|

| |

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |

|

|